|

第一套人民币面额为何如此之大?揭秘背后的历史原因

新中国成立之初,第一套人民币的面额之大令人咋舌——从1元到5万元不等。这在今天看来简直不可思议,毕竟我们现在使用的第五套人民币,最大面额也不过100元。

那么,为什么第一套人民币的面值会如此之高?这背后究竟隐藏着怎样的历史背景和经济逻辑?

1、特殊历史背景下的通货膨胀

第一套人民币诞生于1948年12月,正值解放战争的关键时期。当时,国民党政府滥发法币和金圆券,导致恶性通货膨胀,物价飞涨。老百姓买一袋米,甚至需要扛着一麻袋钞票去交易。

在这种背景下,新成立的人民政府必须发行自己的货币,以稳定经济、支持战争。但由于旧货币体系已经崩溃,物价水平极高,因此第一套人民币不得不采用大面额设计,否则根本无法满足日常交易需求。

例如,当时1万元人民币的实际购买力可能只相当于今天的几元钱,因此高面额纸币的出现,其实是通货膨胀环境下的无奈之举。

2、货币统一于过渡性质

第一套人民币的另一个特点是“过渡性”。在解放战争期间,各解放区曾发行过多种地方货币,如“北海币”“冀南币”“晋察冀边币”等。随着全国解放进程加快,亟需一种全国统一的货币来取代这些分散的地方货币。然而,由于各地区的物价水平不同,人民币在发行初期必须兼顾不同地区的经济状况,因此面额设置较大,以适应不同地区的流通需求。

同时,由于当时经济尚未完全稳定,人民币并未发行辅币(如角、分),这也导致日常交易中不得不使用较高面额的纸币。

虽然在当时,一版币设置大面额是有必要的,但也给经济恢复和人民生活带来了诸多不便。例如,计算商品价格时常常要以“万”为单位,交易和记账都极为繁琐。

1955年3月1日,中国人民银行进行了币制改革,发行第二套人民币,并按1:10000的比例兑换旧币。也就是说,原来的1万元旧币,兑换后仅相当于新币的1元。这次改革不仅简化了货币体系,还标志着新中国经济逐渐走向稳定,通货膨胀得到有效控制。

如今,人民币已成为全球重要的货币之一,从第一套到第五套,它的演变不仅是中国经济发展的缩影,更是一段值得铭记的金融史。

本站所转载的文章及图片部分来自于网络,版权归原作者所有,仅供阅读,目的在于为广大藏友提供丰富的收藏资讯及各类干货,互联网崇尚分享,由于不少内容原作者不详如有侵权请联系18511218108删除,我们会在24小时内及时删除。本站所转载的文章并不代表本站支持和赞同文中的观点及内容。案例仅供参考,不作为您投资理财交易的依据(收藏、投资有风险,请谨慎参考)内容有不当之处,请欢迎纠正,谢谢!

收藏知识

第一套人民币

相关阅读

捡漏特惠

-

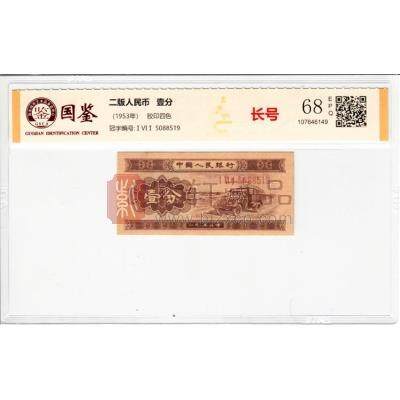

第二套人民币长号壹分 单张无47号码 捆拆品相 国鉴评级封装¥298.00元

第二套人民币长号壹分 单张无47号码 捆拆品相 国鉴评级封装¥298.00元 -

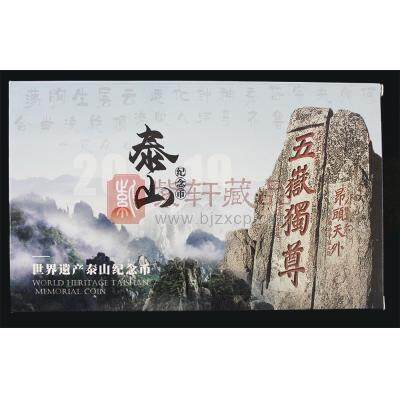

【捡漏商品】双遗系列龙头纪念币——泰山纪念币5枚装收藏册(空册不含币)¥12.00元

【捡漏商品】双遗系列龙头纪念币——泰山纪念币5枚装收藏册(空册不含币)¥12.00元 -

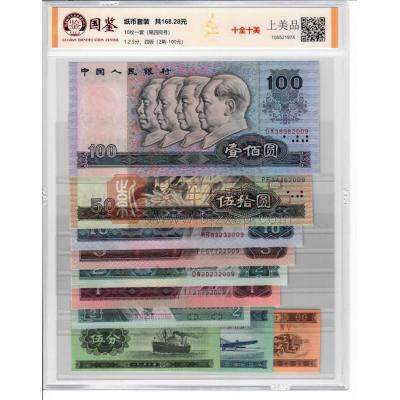

【捡漏实拍 已减500】第四套人民币大全套 尾4同 国鉴评级封装¥4880.00元

【捡漏实拍 已减500】第四套人民币大全套 尾4同 国鉴评级封装¥4880.00元 -

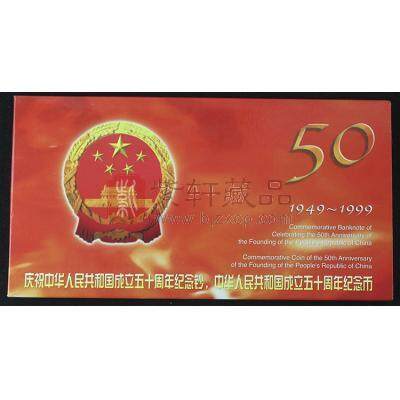

1999年康银阁装帧建国50周年纪念钞建国50周年纪念币珍藏册(一钞一币)¥398.00元

1999年康银阁装帧建国50周年纪念钞建国50周年纪念币珍藏册(一钞一币)¥398.00元 -

1991中国共产党成立70周年纪念币¥48.00元

1991中国共产党成立70周年纪念币¥48.00元 -

《恭贺新春》丙申猴年贺岁流通纪念币(1枚装帧册)带卡册的猴币¥15.90元

《恭贺新春》丙申猴年贺岁流通纪念币(1枚装帧册)带卡册的猴币¥15.90元 -

【实拍】第三套人民币10元大团结 国鉴评级68E 单张¥358.00元

【实拍】第三套人民币10元大团结 国鉴评级68E 单张¥358.00元 -

【实拍】澳门生肖蛇对钞/2013蛇年生肖钞十连号 全程无四 尾三同760~769¥560.00元

【实拍】澳门生肖蛇对钞/2013蛇年生肖钞十连号 全程无四 尾三同760~769¥560.00元 -

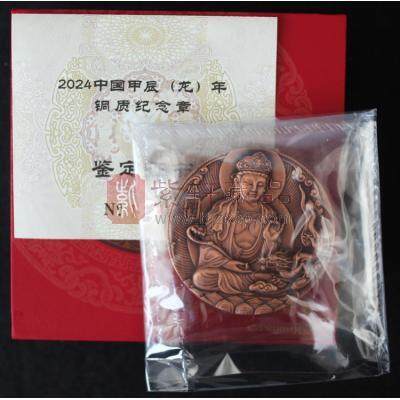

【实拍捡漏】中国金币2024中国甲辰(龙)年铜质纪念章 45mm规格¥268.00元

【实拍捡漏】中国金币2024中国甲辰(龙)年铜质纪念章 45mm规格¥268.00元 -

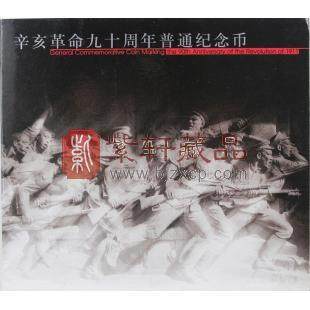

康银阁装帧 辛亥革命90周年纪念币 卡币 装帧量为83万套¥27.00元

康银阁装帧 辛亥革命90周年纪念币 卡币 装帧量为83万套¥27.00元 -

中国精制硬币 1993~1996 精制硬币套装 发行量2万套¥3250.00元

中国精制硬币 1993~1996 精制硬币套装 发行量2万套¥3250.00元 -

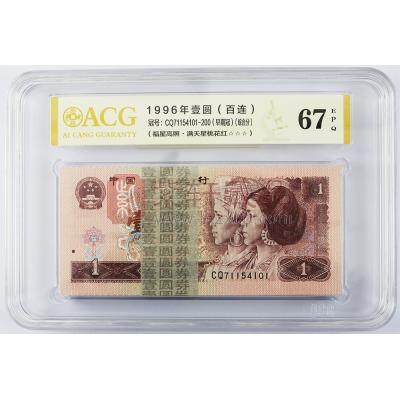

【实拍实卖】第四套96版1元 满天星桃花红 刀币 荧光币 爱藏评级 67EPQ 早期冠号¥1280.00元

【实拍实卖】第四套96版1元 满天星桃花红 刀币 荧光币 爱藏评级 67EPQ 早期冠号¥1280.00元 -

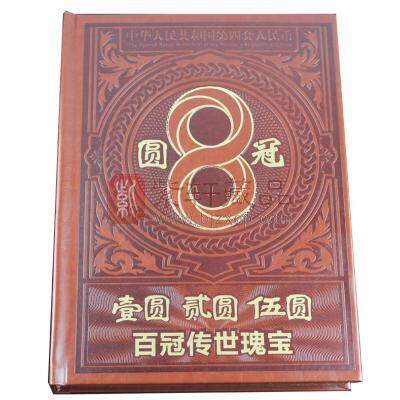

《壹圆贰圆伍圆百冠传世瑰宝》 全新绝品¥5500.00元

《壹圆贰圆伍圆百冠传世瑰宝》 全新绝品¥5500.00元 -

【实拍实卖】第四套人民币捆拆豹子号小全套 尾号111~000 全部90张¥28500.00元

【实拍实卖】第四套人民币捆拆豹子号小全套 尾号111~000 全部90张¥28500.00元 -

【实拍捡漏】第四套人民币80版1元金龙王十连号 国鉴68EPQ¥680.00元

【实拍捡漏】第四套人民币80版1元金龙王十连号 国鉴68EPQ¥680.00元

热门阅读

最新更新

长按图片,选择 [识别图中二维码] 关注公众号